如何挑選好的魚油?

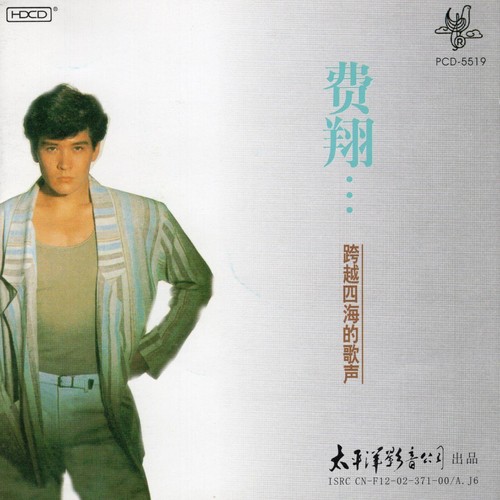

當前瀏覽器不支持播放音樂或語音,請在微信或其他瀏覽器中播放冬天里的一把火音樂:費翔 - 跨越四海的歌聲

雪下的時候,靜悄悄的,沒有人聽到它來的聲音,如同沒人知道,它消融了。

"三九補一冬 來年無病痛"

按中國傳統的民間習慣,"立冬"代表著冬季的開始。"冬者,天地閉藏,水冰地坼。"自然界陰盛陽衰,各物都潛藏陽氣,以待來春。"寒"是冬季氣候變化的主要特點,冬季除了要注意防寒保暖外,飲食保健也很重要。

冬天的寒冷氣候影響人體的內分泌系統,使人體的甲狀腺素、腎上腺素等分泌增加,從而促進和加速蛋白質、脂肪、碳水化合物三大類熱源營養素的分解,以增加機體的御寒能力,這樣就造成人體熱量散失過多。因此,冬天營養應以增加熱能為主。可適當多吃瘦肉、雞蛋、魚類、乳類、豆類及富含碳水化合物和脂肪的食物。

今天干眼茶館也為您介紹:全民愛健康的營養篇《如何挑選好魚油》。

01

許多人都會選擇吃魚油來保健身體,除了能抑制身體的發炎反應,保護心臟、血管系統,對于保護眼睛也有助益!新竹國泰綜合醫院眼科主任陳瑩山醫師表示,吃魚油保護眼睛固然好,但更重要是要正確挑選好魚油,才有利身體的吸收與運用喔!

魚油是好油,吃好油能預防早期黃斑病變的發生,以及降低干眼癥發生的機率。Omega-3(多元不飽和脂肪酸)含的EPA、DHA是魚油主要成分,其中DHA是讓細胞存活的重要營養物質,也是少數能夠通過血腦屏障 (BBB) 和血液視網膜屏障 (BRB) 的營養素,對于大腦、神經系統及視網膜,都有很好的保護作用;另外。補充EPA有助增加血管彈性、消除心血管系統的發炎狀況減少血栓的形成,因此對脈絡膜的健康也有益處。

然而,市售魚油種類眾多,該如何選擇質量良好的魚油呢?陳瑩山主任提出以下幾點建議:

02

1. 魚油型式

市售魚油常見有兩種型式,其一為酯化式魚油 (EE-form) 先萃取出魚油后再經過酯化加工,分離出多元不飽和脂肪酸,故可提高Omega-3的濃度。另一種型式則為三酸甘油酯型態(TG-form) ,此種穩定性佳、符合人體需要,經正常消化仍能保有約6至7成的吸收率。

2. Omega-3比例

Omega-3包含了EPA和DHA兩種成分,以天然比例來說,EPA : DHA為 1 : 5 為最佳比例。

03

3. 魚油雜質含量

魚油在精煉的過程中,難免會有雜質存留,但每1000mg魚油中到底存在多少Omega-3、多少雜質就需要仔細評估。陳瑩山主任提醒,魚油含量中雜質成分的高低,對于油的質量有很大的影響,因為雜質太高的話,雜質中所含的飽和脂肪酸就會抵消Omega-3對身體的效用,因此陳主任認為,魚油中的雜質含量少,代表魚油的質量較佳。

陳瑩山主任舉例,如果將兩款1000mg的魚油進行比較,一顆魚油的Omega-3含量為300mg,它的雜質含量是700mg,另外的魚油一顆1000mg,Omega-3含量為600mg,雜質含量400mg,看起來好像每天吃兩顆Omega-3含300mg的魚油,效果和吃一顆魚油Omega-3含量600mg相同;但陳主任認為,事實上,這兩者雖然Omega-3含量相同,但是相較之下,前者雜質含量較多會抵消掉Omega-3的效果,降低營養補充品的養分,等于中和掉吃營養素的好處,且雜質也可能增加身體的負擔,得不償失。

4. 魚油來源

為避免重金屬生物累積效應,陳瑩山主任提醒,若魚體在12公分以下的小魚所含的魚油質量較佳,但價格自然也相對較高。

然而,魚油每天應該吃多少才夠呢?陳瑩山主任表示,若以吃魚吃最多的愛斯基摩人來說,目前仍未發生吃太多魚導致中毒的事件。一般來說,建議成人每天從各類食材攝取600至1000mg的Omega-3;然而,若為額外補充Omega-3營養品時,建議采穩定攝取就好,每日以500mg為限,再搭配天然食材的攝取,即可達到身體保健的效果。

作者簡介

陳瑩山

現任:

新竹國泰綜合醫院眼科主任

國泰綜合醫院臨床進階教授

元培科技大學視光學系助理教授

中山醫學大學視光學系臨床指導教授

工業技術研究院研發顧問

求學經歷:

中國醫藥大學醫學系

美國約翰霍普金斯醫學中心視網膜專科研究醫師

2009商業周刊百大良醫

專長:

1. 飛蚊癥、眼底出血

2. 糖尿病與高血壓視網膜病變

3. 黃斑部病變

4. 視網膜剝離雷射及手術

5. 小切口白內障手術

-END-

干眼茶館初心:

醫患矛盾是雙方交流不暢導致。醫生每天幾十遍、上百遍地回答患者的醫學問題,很累很焦躁;患者由于身體原因更痛苦更焦躁。有一點火星,二者勢同水火。干眼茶館的心愿--讓患者在見到醫生前就了解病痛的淺顯知識,減少醫患誤會,讓社會更和諧。