組NAS?當移動硬盤?如今SATA固態硬盤還值不值得買?

SATA協議的固態硬盤值不值得買?這已經是一個老生常談的問題了。作為常規2.5英寸與3.5英寸機械硬盤的繼任者,在早期的確有著降維打擊的作用。

比如說5400轉的筆記本2.5英寸硬盤平均讀寫速度大致在60-90MB/s這個區間, 正常7200轉臺式機硬盤大致在130-190MB/s區間,同樣10000轉的西數黑盤也在這個區間內。

而擁有6Gb/s帶寬的SATA 3.0協議固態硬盤已經能夠跑滿這個速度了,傳輸速率最高能達到550MB/s。

而在當時,SATA的固態硬盤就有著非常多的優勢。機械硬盤都是磁碟型的,數據儲存在磁碟扇區里。而固態硬盤是使用閃存顆粒制作而成,所以SSD固態硬盤內部不存在任何機械部件,這樣即使在高速移動甚至伴隨翻轉傾斜的情況下也不會影響到正常使用,而且在發生碰撞和震蕩時能夠將數據丟失的可能性降到最小。

SATA的固態硬盤,功耗也比機械硬盤低,重量也更輕。

機械硬盤工作時需要高速轉動磁盤,馬達的高速轉動不可避免地帶來噪音和發熱。 由于固態硬盤屬于無機械部件及閃存芯片,所以具有了發熱量小、散熱快等特點,而且沒有機械馬達和風扇,顯然保養與存儲條件也更加簡單方便。

所以相較機械硬盤,雖然有著可靠性高、容易數據恢復、壽命長等優勢來說,固態硬盤依舊占有絕對優勢。

但是,現在NVME接口規范的PCI-E協議固態硬盤一出,隨著普及開來,讀寫速度甚至超出SATA固態4倍甚至7倍的速度或者更多,那自然就沒SATA固態什么事了,被游戲玩家淘汰不說,也沒有多少廠商愿意繼續生產消費級的SATA固態了。

但是凡事都有例外,這時候選擇SATA固態的主要原因肯定是價格便宜,容量又大,相較于機械硬盤來說,速度又夠快,而且便于攜帶,可以當移動硬盤用。

所以今天,我拿達墨的金牛座SATA固態來講講,我認為如今SATA固態的用處。

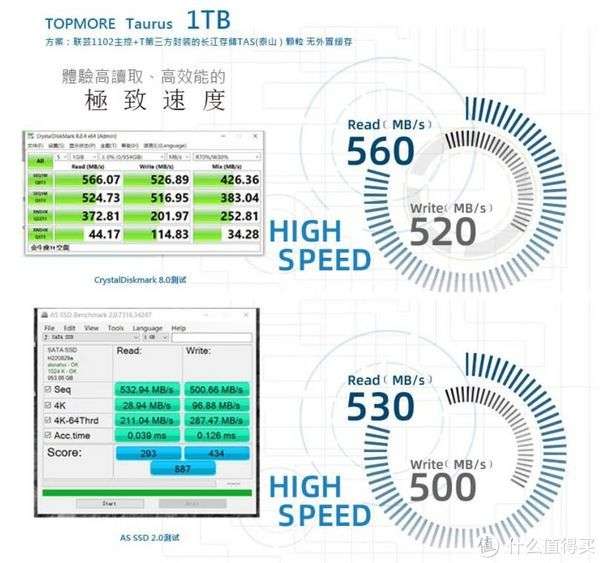

達墨的這款金牛座SATA固態1T容量只需要299元,金屬的外殼散熱也更好。數據標記的非常清晰,在商品詳情里就明確標識了使用聯蕓1102的主控+第三方封裝的長江存儲 泰山顆粒方案,屬于是純國產方案了,價格自然更有優勢,具體原因我在之前的達墨天秤座文章里也有提到過,感興趣的小伙伴不妨移步了解,這里就不再多說。

首先自然是給老電腦升級用了,像比較早的臺式電腦或者筆記本,一般PCI-E的插槽都比較少,甚至可能都沒有,而SATA接口在筆記本上,往往都會有預留,或者用來替換機械硬盤也是可以的,而臺式電腦就更方便了,主板上總會有4-8個SATA插槽,哪怕是現在的主板也都有保留這個接口。

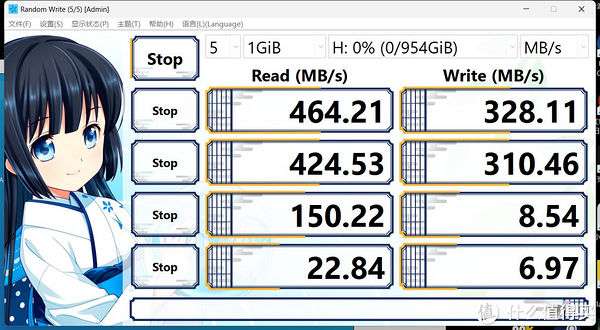

還有就是作為移動硬盤使用了,像我就是買了個雙盤位的SATA硬盤盒,拿來作為外置存儲使用。這種硬盤盒可以組陣列,也能單個使用,比較多元化。我就是單個使用的,畢竟不是同品牌、同容量如果直接用陣列怕在兼容性上出問題,那可就得不償失了。不過SATA協議目前還無法突破USB3.0的技術限制,所以讀寫速度是偏低的,但肯定是夠用。

老樣子,先測速。這邊是用硬盤盒測出來的速度,CDM讀速464MB/s,寫速328MB/s,實測240G的各類文件寫入基本全程維持在250-280MB/s的速度,很顯然這不是上限,不然也不可能維持全程了。

官方給出來的速度是滿速SATA 3.0,能夠做到560MB/s的讀速和520MB/s的寫速。

然后還有組NAS我個人就不太推薦了,主要是感覺沒有太大必要。一方面作為NAS基本要求肯定是724小時不間斷運行的,而大容量的價格對于動輒4T、8T甚至14T的企業級機械硬盤來說的確還是偏貴。

再加上壽命的情況,像達墨的金牛座1T給的保修壽命是700TBW,2T是1400TBW,看著是不少,但大部分品牌的壽命只會更少,1T為400TBW才是正常水平,而這樣對于普通用戶作為移動硬盤來說,也很難達到,但NAS可不好說,硬盤有價,數據無價不是隨便說說的。

對于組SATA SSD 的NAS我現在覺得是兩條路比較合適,一種是家庭或是個人使用的小容量NAS,一般以總容量以4-8T為合適,這種選擇SATA SSD的主要原因還是體積小和發熱少。

還有一種我覺得應該是以SATA SSD作為緩存平臺,對已有的大容量機械硬盤進行加速,效果類似于英特爾傲騰內存的加速效果。